砂石裸露数年污染耕地,盖州天众道路工程公司为何能在监管眼皮下“野蛮生长”

狂风卷过辽宁盖州团山街道郑屯村,漫天黄沙从一片无遮无挡的砂石堆场升腾而起,黑色淤泥顺着雨水蔓延至农田,在翠绿的庄稼地上划出刺目的污染伤痕。

盖州市天众道路工程有限公司的砂石堆放场,如同一块溃烂的疮疤,深嵌在郑屯村的土地上。长达七年间,数千吨砂石裸露在外,任凭风吹雨打。在风力作用下,扬尘笼罩周边村落;雨水冲刷下,黑淤泥裹挟砂石流入耕地,污染土壤与作物。

附近村民指着被污染的田垄摇头:“种出来的东西自己都不敢吃,可砂石堆年复一年不见减少。”

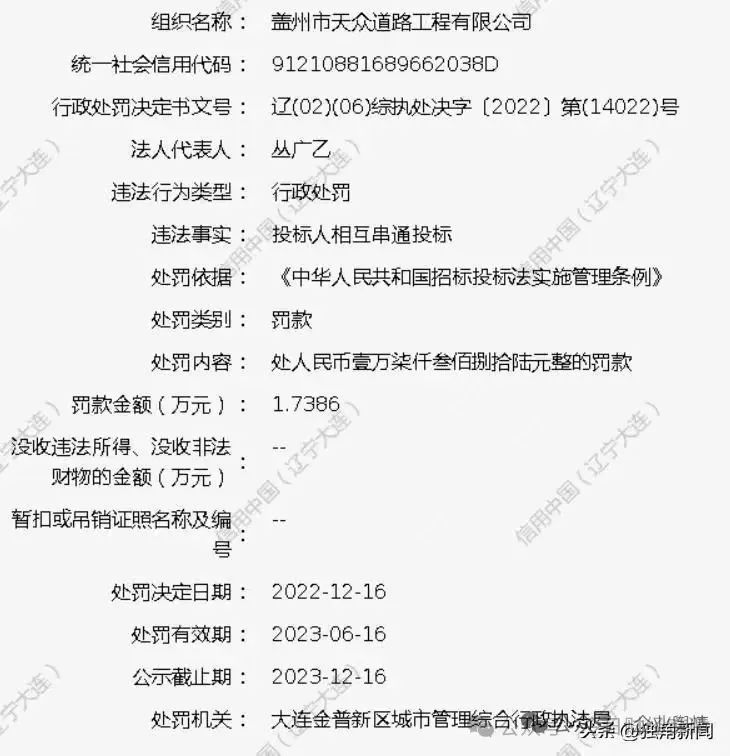

企查查信息显示,这家成立于2009年6月的企业注册资本达3000万元,法定代表人丛广乙背后站着全资控股方北京正毅达科技服务有限公司。然而资本实力并未转化为环保责任——2022年12月,该公司因相互串通投标被大连金普新区处罚1.74万元,如今再因环境违法站上风口浪尖。

企业污染史:露天堆放与耕地之殇

企业污染史:露天堆放与耕地之殇

在郑屯村的砂石堆放现场,没有任何遮挡的砂石堆连绵起伏,形成一片裸露的“灰色沙漠”。这些本应严密覆盖的物料,在自然力量作用下演变为双重污染源:风力扬起沙尘侵袭空气,雨水裹挟黑泥侵蚀耕地。

环保专家指出,这种长期露天堆放模式严重违反《大气污染防治法》第72条——易产生扬尘的物料必须密闭存放,无法密闭的应设置围挡并采取有效覆盖措施。

污染后果直接危及农业生产。黑淤泥侵入农田后,土壤结构遭到破坏,重金属可能通过作物富集进入食物链。这种污染与2023年盖州市开展的*受污染耕地分类管理工作形成残酷对照——该市当年公告显示需对受污染耕地实施安全利用措施的面积高达数千亩。

更令人忧心的是污染链条的延伸。调查发现,部分村民为短期利益,私下将农用地转包给天众公司堆放砂石。这种饮鸩止渴的行为折射出环境意识薄弱,也让耕地保护防线出现人为缺口。

违法惯犯:从串通投标到环境违规

天众公司的违法记录簿上,环境违规并非孤例。2022年12月,大连金普新区城市管理综合执法局的一纸罚单,揭露了该公司在招投标领域的舞弊行为:因相互串通投标被处以1.7386万元罚款。

此次砂石裸露事件再暴露其漠视法规的惯性。根据《大气污染防治法》第117条,对未密闭易扬尘物料或未采取有效防尘措施的企业,可处以1万至10万元罚款;情节严重者还将面临停工整治处罚。

道路施工企业本应最熟悉扬尘防控标准。行业规范明确要求做到“六必须六不准”:必须围挡作业、硬化道路、设置冲洗设施;不准车辆带泥上路、不准堆放未覆盖裸土。而天众公司连最基本的覆盖措施都未落实,其专业操守与社会责任令人质疑。

治尘标准与监管黑洞

面对砂石堆场扬尘,国家早有成熟防治方案。专业扬尘治理方案要求对作业场地实施硬化处理,在进出口设置冲洗设施,确保运输车辆“净身出场”。

对于土方料堆,规定更为明确:“用密目网进行覆盖,定时洒水维持湿润”。道路工程规范更细化到具体操作层面:砂石料堆应设置专用池槽,堆积后需拍平压实并覆盖密目网;过于干燥时及时洒水。

这些要求在天众公司均未落实。当营口市生态环境局北海分局介入调查时,一个尖锐问题浮出水面:“长达七年的污染为何未被及时发现”?

监管体系存在明显漏洞。村民私下转包土地给污染企业的行为未被有效制止;基层环保巡查未能发现持续多年的露天堆放;企业过往违法记录也未触发重点监管。

生态警钟:企业社会责任何以全面失守?

天众公司的砂石堆场如同一面镜子,映照出部分企业社会责任体系的全面坍塌。在追求经济利益时,环保投入被视作可削减的成本;法律底线被当作可突破的藩篱。

这种责任缺失直接威胁生态安全。露天堆场造成的复合污染——空气颗粒物超标、耕地质量下降、生态系统破坏——恰是《环境保护法》明令防治的对象。当企业将利润置于环境之上时,最终付出代价的是周边村民的健康权和发展权。

更深层矛盾在于乡村环境保护的脆弱性。村民为短期收益转包农地,折射出环保教育与生态补偿机制的缺失;企业敢在耕地旁长期堆放砂石,暴露了农村环境监管力量的不足。

营口市生态环境局北海分局的调查仍在继续,但郑屯村的砂石堆场已撕开基层环保监管的裂痕。附近村民仍在等待被污染耕地的修复,而盖州市2023年开展的受污染耕地分类管理工作中,那些喷洒在农田的叶面阻隔剂,能否真正消解数年累积的污染?

当企业将罚款当作经营成本,将耕地当作露天仓库,制度利齿必须显现锋芒——按日计罚、生态赔偿、行业禁入,让漠视环境责任者付出难以承受的代价。